107 江蓋世著《我走過的台灣路》 第六章 曙光 獄中之樂 下

江蓋世著《我走過的台灣路》

第六章曙光

6-3

獄中之樂(下)

|

| 107 T60602<鐵窗筆墨>_彩墨宣紙_江蓋世(2014) |

|

| 107@ 1988年9月14日,江蓋世入獄第二天,寫信給友人吳心白大哥,信中說「我打算在裏頭揮毫從事書法創作(草書).....」,信上蓋著藍色的「孝順父母」,及紅色的「和衷共濟」兩個檢查章,代表著所內羈押人犯寫信,需經監所人員檢查後,才能寄出。 |

|

| 107@ 《甘地傳》封面。1988年9月13日,江蓋世進土城看守所孝一舍時,管理員依照規定,檢查江蓋世家人送進來的《甘地傳》,例行檢查後,就在封面,寫下江蓋世當年人在所內的編號1698_遠景傳記文庫,1985年出版 |

|

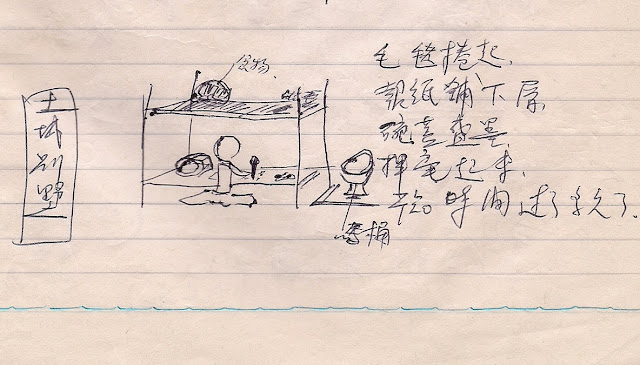

| 107@ 江蓋世獄中「土城別墅」素描。1988年9月25日中秋節,,江蓋世人在土城看守所獨居房內,享受書道創作之樂,他將「孝一舍」編號19的獨居牢房,戲稱為「土城別墅」。相片掃描自《江蓋世書法創作札記》 |

人家說,牢獄生涯,長夜漫漫,我卻老覺得時間不夠用,我要看書,我要在床上做伸展運動,我要寫信,我要練毛筆字,我要幫孝一舍的其他人犯,寫寫求援信,我還要畫畫……反正,只要不製造噪音,不離開牢房,什麼事我統統可以做!因此,我把好一個優哉游哉的「甘地聖殿」,變成了忙碌的工作室!我的道行不深,不像甘地,可以靜思冥想幾個鐘頭,或是在牢裡自己紡紗五、六個小時,而心無雜念,我達不到他那個境界,只好把每天的日子,安排得忙碌而有趣,就這樣子,來享受自己的獄中之樂。

比如說,我愛讀莎翁的詩,又愛做柔軟操,怎麼樣一舉兩得,自得其樂呢?

十月九日,我就想出一個點子,把運動與文學兩者結合在一塊。其實方法很簡單,我一邊躺在床上做仰臥起坐,一邊背莎劇名言,例如,我讀梁實秋所譯的《羅密歐與茱麗葉》,讀到第一幕第一景時,羅密歐說了一段詮釋愛情的話,我覺得滿有味道的,就想把它背了下來,於是,人躺著,收小腹,肩膀與頭稍微離開床面而上舉,我就唸了幾個字,然後,再吐一口氣,輕輕的躺下,全身放鬆,接著,再做一次仰臥起坐,再唸幾個字……,你聽聽,我是這樣的唸法:

「愛情--是嘆息引起的--煙霧;

散消之後--便有火光--在情人眼裡--暴露;

一旦受阻,--便是情人眼淚--流成的海;

還有什麼可比擬?--是最理智的--瘋癲,

是難下咽的--苦味,是可口的--蜜餞。」

於是,半個鐘頭內,我把這段莎劇名言背了下來,也做了三十分鐘的仰臥起坐,真是「一兼二顧,摸蛤仔兼洗褲」,這樣結合運動與文學的方法,讓我鍛鍊身體,渾身有勁,又能遨遊浩瀚無涯的莎劇之海,太棒了!

土城看守所的日子,我除了吃飯、睡覺、運動、看書之外,就是從事書道創作。

我有了毛筆,也有了一罐墨汁,但是沒有宣紙,我怎麼寫毛筆字呢?於是,我就拜託外役:「拜託咧,請恁甲旁人講,我需要報紙,伊們若看完,嘸通丟掉,請留乎我,我欲來寫毛筆字。」

他爽快的答應道:「好啊,你欲愛若濟,我就替你去拿來!」

沒多久,他就抱了一大疊舊報紙,從我房間的狗洞,塞了進來。好了,筆、墨汁、紙,統統都有了,家人也送進來好幾本中國書法大家的法帖,萬事俱備了,我就開始盡情的享受毛筆之樂。有時候早上寫寫,有時候下午也寫,有時候晚上寫,一直寫到三更半夜……。

誰說坐牢的日子難捱?我毛筆一抓,東揮西灑,我根本忘了今天是星期幾,也不曉得現在是幾點鐘了!我住在孝一舍,就有這個好處,只要我人在裡頭,時間統統是我的,吃喝拉屎,或讀書、看報、運動、睡覺、寫毛筆字……,統統由我個人支配,別人管不著!哈,這就是藝術家創作的地方!我不必聽到門鈴,起身去開門,也沒有電話鈴聲,讓我跑去接電話,犯不著坐在電視機前,看統治者壟斷的七點半電視新聞,也不需上街買食物,下廚煮高湯……,這一切,統統免了,人生難得有幾回,活在這種盡情創作獨樂樂的小天地呢!

土城的牢獄生涯,奠定了我日後台灣書道創作的基礎。

我在窄小的牢房,每天勤讀藝術的書,勤練毛筆字,開始用台灣話,來創作台灣書道、在裡頭,我只有一枝舊的大楷毛筆,一枝中楷毛筆,而家人後來補送進來的宣紙,只有十幾張。我沒有墨條與硯台,只有市面上化學合成的墨汁,在那種條件下,我只能「省吃儉用」,拿舊報紙來創作台灣書道,寫台語文,如「望你早歸」、「天黑黑」、「望春風」、「秋風夜雨」……等歌名及歌詞。

那時候所寫的作品,有的,寫一寫就揉掉了,有的,寫好了,託外役送給看守所內其他的難友。沒想到,我自創的台灣書道,打出了小小的知名度,居然有人來向我求字。那時,有兩位外役,一個綽號叫「金唐」,另外一位綽號叫「小胖」,前後來跟我要字,我欣然答應,第二天立即交件。

我雖是一個政治犯,但透過書道藝術,我輕易的結交了朋友。我沉浸書道藝術,外面的政治風雨,反正也吹不進土城,我這書道家就在裡頭自得其樂,天下大事管他的!

一九八八年九月十三日,我拒絕交保而入獄,本來一直想著,我要堅持我政治的原則,跟統治者抗爭到底,而且,我一度還想要求看守所裡的理髮師,把我的頭髮理掉,以表明我自請入獄的決心。

我們孝一舍那位淡姓主管,知道我打算理光頭,就過來我房前,婉言勸我:

「江先生,你何必這樣呢?你現在官司未定,不必發監服刑,而且,只要你一交保,馬上就可以出去,理個光頭,唉,我看,不太好吧?……」

按照獄所的規定,看守所裡的羈押人犯,尚未判刑確定,可以保留原有的髮型。一旦被宣判有期徒刑,又不得緩刑時,送到監獄的第一天,就得理個大光頭。

那時,我才剛進去土城,就想我先理個大光頭,以表明自己的決心,為了台獨的言論自由,我要抗爭到底。

可是,淡主管礙於上面的壓力,對於我的請求,他一直婉言相勸,又不置可否,這麼一拖,就是半個多月了……,我有一點不高興,但理髮師受命不為我理個光頭,我又有什麼辦法呢?

等到二十天之後,我整個人埋首藝術創作,已經忙得不可開交。有一天下午,我手摸摸我的頭髮,腦海裡閃過甘地的一句話:

「簡單就是偉大。」

對啊,理不理光頭,有那麼重要嗎?哈,為什麼不把生活弄得簡單一點呢?我是牢獄書道家,就該好好的藝術創作,拿自己的頭髮,拿來作為對抗國民黨的武器,豈不是很可笑嗎?哈!……哈!……太可笑了!……。

從那時起,我就不管我頭上的毛髮,只管我手中那枝筆的筆毛。

(未完待續)

留言

張貼留言